1はじめに

梅毒は近年再び注目を集めている性感染症の一つです。かつてはほとんど見られなくなった病気でしたが、近年の報告では新規感染者数が増加しており、社会問題化しています。梅毒の治療自体は、現代の医療では可能ですが、いくつかの理由で治療が難しく感じられることがあります。本コラムでは、「硬くなった性器のしこり」「筋肉注射と飲み薬」「治療後抗体検査の解釈の難しさ」というキーワードをもとに、梅毒の治療が難しいとされる理由を3つ解説していきます。

1-1. 硬くなった性器のしこりを見逃すことがある

梅毒の初期症状としてよく知られているのが、「硬性下疳(こうせいげかん)」と呼ばれる硬くなった性器のしこりです。この症状は梅毒に感染した後、通常3週間ほどで現れることが多いです。性器やその周辺にできるため、比較的気づきやすいものと思われがちですが、実際には以下の理由で見逃されるケースが多いのです。

梅毒、見逃されるケースとは

- 痛みがないため注意を払わない:硬性下疳は一般的に痛みを伴わないため、異常を感じにくいことがあります。その結果、見逃されて放置されることが少なくありません。

- 場所が分かりづらい場合がある:しこりが性器以外の部位、たとえば口や肛門など、感染経路に応じた場所に現れることもあります。このため、症状に気づかずに病院を受診しないまま時間が経過してしまう場合があります。

- 自然に消えることがある:初期症状である硬性下疳は、治療を受けなくても数週間で自然に消えることがあります。このため、「治った」と誤解され、実際には病気が進行してしまうことがあります。

初期の段階で発見し、治療を開始すれば比較的簡単に対処できる梅毒ですが、この初期症状を見逃すことで病気が進行し、治療が難しくなるケースが少なくありません。

1-2. 筋肉注射と飲み薬という治療のハードル

梅毒の治療には、主にペニシリン系の抗生物質が用いられます。具体的には、筋肉注射や飲み薬による治療が行われますが、これにはいくつかの課題があります。

梅毒治療の課題とは

- 筋肉注射の痛みと回数の負担:梅毒の治療で用いられるのは「ベンザチンペニシリンG」という抗生物質で、これはお尻の筋肉に直接注射します。この注射は1回で済む場合もありますが、感染の進行度によっては3回の注射が必要になります。特に後期梅毒では3回の注射が原則です。この注射は痛みを伴うため、治療を躊躇する患者も少なくありません

- 飲み薬での治療は忍耐が必要:筋肉注射が難しい場合や、ペニシリンアレルギーがある場合には、飲み薬(ドキシサイクリンやミノサイクリン)が処方されます。しかし、飲み薬による治療では、1日2回の服薬を数週間続ける必要があります。服薬を途中でやめてしまうと治療が不完全になり、再感染や耐性菌のリスクを引き起こす可能性があります。患者の自己管理能力が問われる点も、治療の難しさの一因です。

- 後期梅毒の治療期間の長さ:初期梅毒であれば短期間の治療で済みますが、後期梅毒では長期間の治療が必要です。このため、患者の身体的・精神的な負担が増えると同時に、医師と患者の信頼関係が重要となります。

1-3. 治療後の抗体検査の解釈の難しさ

梅毒が「治った」と言えるためには、治療後に血液検査で抗体の動きを確認する必要があります。しかし、この抗体検査の結果の解釈が難しい点が、梅毒治療におけるさらなる課題となっています。

梅毒抗体検査の結果解釈が難しい

- 抗体は治療後も残る場合がある

梅毒治療後、感染を抑え込むことに成功しても、体内には抗体が残る場合があります。特に、トレポネーマ抗体(TP抗体)は一度陽性になると、治療が成功しても生涯陽性のままです。このため、治療後の抗体検査の結果を見て、「治っていないのでは?」と不安になる患者も少なくありません。 - 非トレポネーマ抗体の変動

治療効果を確認するためには、非トレポネーマ抗体(RPR)の値を追跡します。この抗体の数値が徐々に低下することで、治療がうまくいっていることを確認できますが、低下のスピードには個人差があります。数値が思うように下がらない場合や、再上昇する場合には再感染や治療失敗を疑う必要があり、医師にとっても判断が難しい場合があります。 - 再感染の可能性

梅毒に一度感染すると、免疫がついて再感染しないわけではありません。そのため、抗体検査の結果が陽性の場合、治療が不十分だったのか、再感染したのかを見極める必要があります。患者の性行動歴や臨床症状を総合的に判断する必要があり、この点も治療の難しさにつながっています。

2まとめ

梅毒の治療が難しいとされる理由は、「硬くなった性器のしこりを見逃す」「筋肉注射や飲み薬の治療にハードルがある」「治療後の抗体検査の解釈が難しい」という3つの要因に集約されます。初期段階での適切な診断と治療を受ければ完治する病気ですが、症状の見逃しや治療過程の負担、そして治療後の検査結果の解釈に関する課題が治療を難しくしているのです。

梅毒の予防にはコンドームの適切な使用や、リスクのある行為を避けることが重要です。また、少しでも不安がある場合には、早めに医療機関を受診し、検査を受けることをお勧めします。梅毒は早期発見・早期治療が鍵となる病気です。正しい知識を持ち、自分の体を守る行動を心がけましょう。

人気コラム

【特集/女性必見】 イカ臭い原因はコレだった!? 彼氏に心配される性病の症状第一位は悪臭!?

【悩んでいる人多い!】ペニスがかゆい、白いカスが出る!亀頭包皮炎の対処法

性病予防

【最新論文解釈あり】ドキシペップとは|淋菌、クラミジア、梅毒の予防薬

記事監修

院長 剣木憲文(けんのき のりふみ)

医師、医学博士

日本性感染症学会認定医

銀座ヒカリクリニック院長

-

メディア(取材)

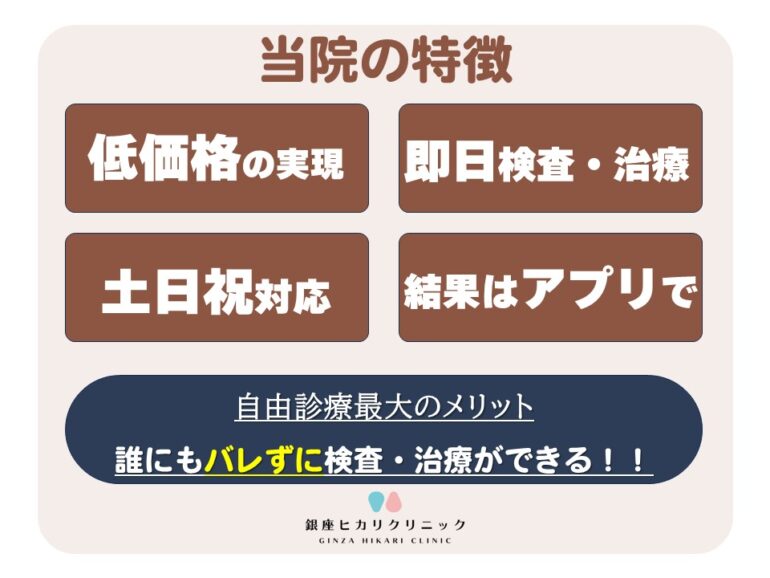

銀座ヒカリクリニック

アクセス:有楽町線 銀座一丁目駅より徒歩1分

本日の診療予約:03-6879-9875(急患受け入れも可)

*混雑時には、お電話に出られない場合があります。お手数ですが、数分後におかけ直しください。

明日以降のご予約:Web予約

混雑状況:X、混雑予報:インスタグラム

オンライン診療:Curon、LINEドクター

お得なクーポン:LINE公式アカウント

症例:写真、解説