- 1はじめに

- 1-1. 無症状の梅毒患者が多い

- 1-2. 偽装の達人:梅毒の多様な症状

- 1-3. RPRが0の症例:検査の限界

- 2診断が難しい梅毒への対応策

- 2-1. 症状がなくても検査を勧める

- 2-2. 医師の教育と意識向上

- 2-3. 患者との信頼関係を築く

- 3まとめ

1はじめに

梅毒は、トレポネーマ・パリダム(Treponema pallidum)という細菌によって引き起こされる性感染症(STI)です。近年、再び患者数が増加しており、その診断が医療現場で重要な課題となっています。しかし、梅毒の診断は簡単ではありません。症状の多様性や検査の特性が診断を複雑にしているためです。ここでは、梅毒の診断が難しい理由を「無症状」、「偽装の達人」、「RPRが0の症例」の3つのキーワードを軸に解説します。

1-1. 無症状の梅毒患者が多い

症状が出ないまま進行する病気

梅毒の初期段階では、感染部位に硬いしこりや潰瘍(硬性下疳)が現れることがありますが、これらは自然に消失する場合があります。このため、患者が「治った」と勘違いし、医療機関を受診しないケースが多いのです。さらに、潜伏梅毒と呼ばれる状態では、全く症状が現れず、血液検査で初めて感染が判明することも珍しくありません。

性感染症特有の偏見も影響

「自覚症状がない」「不調を感じない」という理由に加えて、性感染症という性質上、患者が症状を隠そうとすることもあります。これにより、感染が発見されるタイミングが遅れ、知らぬ間に他者へ感染を広げる可能性もあります。

1-2. 偽装の達人:梅毒の多様な症状

千変万化する症状

梅毒は「偽装の達人」とも呼ばれるほど多様な症状を呈する病気です。第2期梅毒では全身性の発疹が出ることが多いものの、その形態や分布は患者によって異なります。一部の患者では、手足のみに現れる梅毒疹が水虫や湿疹、手足口病等と間違えられることがあります。

また、第3期ではゴム腫と呼ばれる腫瘤が内臓や骨、皮膚に現れることがありますが、これも他の疾患と誤診されるリスクがあります。たとえば、皮膚症状は皮膚炎や乾癬と、神経梅毒ではアルツハイマー病や多発性硬化症と混同されることがあるため、正確な診断には熟練した医療者の目が必要です。

他の病気との鑑別(かんべつ)が難しい

特に第3期梅毒の症状は、他の慢性疾患や免疫系の病気と非常に似ているため、診断が遅れることがあります。さらに、梅毒の進行が止まることなく潜伏期間を経て症状が現れるため、患者の病歴や行動履歴を詳細に確認することが必要になります。

1-3. RPRが0の症例:検査の限界

血清学的検査の特性

梅毒の診断には、血清学的検査が中心的な役割を果たします。代表的な検査として、非トレポネーマ抗体検査(RPR)と、トレポネーマ抗体検査(TPHA、FTA-ABS)があります。しかし、この血清学的検査も万能ではありません。

RPR検査では、病期や個人の免疫状態によって検出感度が変わることがあります。たとえば、治療後の患者や感染の極初期では、RPRが陰性になる場合があります。特に、免疫力が低下した高齢者やHIV陽性者では、抗体産生が低下し、「RPRが0」の症例が見られることがあります。

過剰診断や偽陽性のリスク

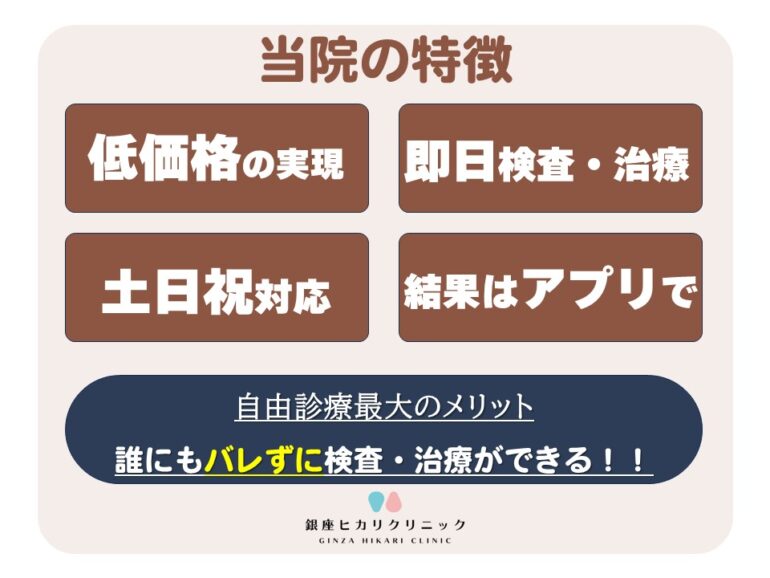

一方で、RPR検査は感度が高い反面、特異性が低いため、梅毒以外の感染症や自己免疫疾患でも偽陽性を示すことがあります。その結果、確定診断にはTPHAやFTA-ABSなどのトレポネーマ特異的検査が必要になりますが、これらの検査結果の解釈にも専門知識が求められます。当院医師は日本性感染症学会認定医の院長先生と院長先生のもとで十分なトレーニングを積んだ医師が検査結果の解釈を吟味します。そして梅毒に限らず、全ての検査結果およびカルテ記録は必ず院長先生が目を通しています。

2診断が難しい梅毒への対応策

梅毒の診断を円滑に進めるためには、いくつかの工夫が必要です。

2-1. 症状がなくても検査を勧める

性感染症のリスクがある人々には、定期的な検査を推奨することが重要です。特に、複数の性パートナーがいる人や感染の可能性が高い環境にいる人は、無症状でも検査を受けるよう勧めるべきです。また、妊婦が梅毒になり、治療をしたにもかかわらず胎児に先天梅毒が発症したなどの悲しい報告もありますので、妊活前、妊活中の方も定期的に検査を行いましょう。

2-2. 医師の教育と意識向上

医療従事者が梅毒の多様な症状について知識を深め、検査の限界を理解することが必要です。また、疑わしい場合には迅速に専門医に相談する体制を整えることも重要です。性感染症は特殊な診療科であり、一般皮膚科、一般泌尿器科、一般産婦人科のクリニックでの誤診や曖昧な治療方法で診断や治療が遅れてしまう事は非常に多く経験する所です。性感染症の診療を望む場合は専門医のいるクリニックを選びましょう。

2-3. 患者との信頼関係を築く

性感染症に対する偏見や羞恥心を取り除くことが、早期診断・治療において鍵となります。医療従事者が患者と良好なコミュニケーションを築き、安心して相談できる環境を提供することが求められます。当院では性感染症の患者様エスコートのための接遇研修を独自に考え、定期的に実演研修を行っています。医師に言いづらい事でもお気軽にご相談くださいませ。

人気のコラム

【特集/女性必見】 イカ臭い原因はコレだった!? 彼氏に心配される性病の症状第一位は悪臭!?|専門医監修|東京・性病検査|銀座ヒカリクリニック

【悩んでいる人多い!】ペニスがかゆい、白いカスが出る!亀頭包皮炎の対処法

性病予防

【最新論文解釈あり】ドキシペップとは|淋菌、クラミジア、梅毒の予防薬

銀座ヒカリクリニック

アクセス:有楽町線 銀座一丁目駅より徒歩1分

本日の診療予約:03-6879-9875(急患受け入れも可)

*混雑時には、お電話に出られない場合があります。お手数ですが、数分後におかけ直しください。

明日以降のご予約:Web予約

混雑状況:X、混雑予報:インスタグラム

オンライン診療:Curon、LINEドクター

お得なクーポン:LINE公式アカウント

症例:写真、解説